トップページ > 商品紹介 > 郡上紬(横段格子・淡亜麻色)

郡上紬(横段格子・淡亜麻色)

商品説明

名古屋からおよそ2時間、長良川の上流に位置する郡上八幡。この土地で織られる紬織物、それが「郡上紬(ぐじょうつむぎ)」です。

元々は自給用衣料として、また農家の副業として土地の人々に受け継がれてきた郡上紬。時代の流れと共に衰退していたこの紬を再興したのが人間国宝 故宗広力三氏です。宗広氏の長年の研鑽を経て、あらたな魅力を宿した郡上紬。銀座こうげいの白洲正子が愛し、1982年には宗広氏が紬織の重要無形文化財技術保持者(人間国宝)に指定された事で、広く知られるようになりました。しかし現在もごく限られた生産反数を守り、その高い品質を維持しています。

郡上紬の特徴はまず、その糸への拘りです。厳選した春繭から紡がれる紬糸を経糸に、横糸には一度「真綿」とよばれる状態にした繭から紡がれる真綿糸が使用されています。紬らしい柔らかな温かみと、捌きの良い着心地。他のどんな産地の紬とも異なる風合いは、この糸への拘りが生み出しています。

そして、染への拘り。昔ながらの草木染めで行われる糸染めは、郡上に自生する刈安(コブナグサ)や茜、藍などが使用されています。染めては乾かし、また染めては乾かす。繰り返し行われる下染によって、深みがあり堅牢度の高い色に仕上がります。

また綛にした糸を一度に全て染料に漬けず、少しずつ浸しながら浸透圧を利用して染める「どぼんこ染め」も郡上紬独特の技法です。

そして織。「高機(たかはた)」と呼ばれる手織り機で一本ずつ丁寧に緯糸が打込まれていきます。現在は宗広さんの跡を継がれた宗広陽介さんのもと、数名の織子さんが織に従事されています。

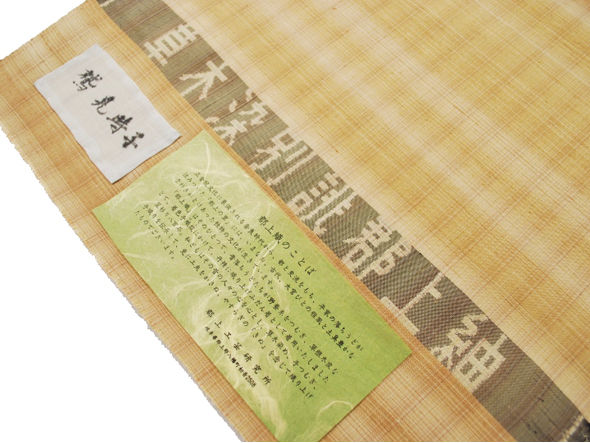

こちらの郡上紬は、淡亜麻色(茶の掛った柔らかなベージュ)の地色に、柔らかな色の濃淡で格子柄が織りだされています。染帯や名古屋帯を合わせて…着るほどに体に馴染む郡上紬の着心地を、末永くお楽しみ頂ければ幸いです。

■こちらの商品の決済について

こちらの商品のクレジットカード決済は、システムの都合上、一度に処理することができませんので、ご購入ご希望のお客様は、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。お客様専用の決済ページをご用意いたします。その他の決済方法は通常と同じように行って頂けます。

■お仕立てについて

弊店にて検品後、弊店の基準に合格した国内の熟練の和裁士さんにお仕立てをお願いしています。袷仕立てをご希望のお客様は、ご注文時に八掛の色目(地色共・ご希望の色等)と、無地か暈しのご指示をお願いいたします。寸法のご相談などございましたら、お気軽にお申し付けください。

■お手入れについて

日常のお手入れは、汚れやすい袖口や裾等の部分洗い(溶剤)や、半衿の掛け替えで十分です。長期間の保存の前や、シーズン終りなどには、ドライクリーニングをお薦めしています。ご家庭での水洗いは出来ませんので、ご注意下さい。

■色について

HP上の商品の色は可能な限り、現品に近づけてはおりますが、お客様のご使用のパソコン、OS、ディスプレイ(モニター)により色味が異なる場合がございます。何卒ご理解頂きますよう、お願いいたします。*パソコンで綺麗に表示されない場合、iphoneやスマートフォンからアクセスして頂くと、綺麗に表示される場合があります。

■お手元での商品確認サービス

こちらの商品はお手元で実際の商品をご確認いただけます。尚サービスご利用には仮決済が必要です。詳細はオンラインショップをご覧ください。

■在庫について

実店舗でも商品を販売しておりますので、お申込み頂いても売り切れの場合がございます。先着順にご紹介いたしますので、何卒ご了承下さい。

郡上紬(横段格子・淡亜麻色)

- 【素材】

- 絹100%

- 【生地巾】

- 約37cm

- 【生地丈】

- 約12.5m

- 【価格】

- 売切御礼

この商品をみたお客様は、こんな商品もみています

-

艶感を感じる淡黄色(たんこういろ)の地に、“厚板綾格子”と名付けられた文様が織り出されています。有職織物の一つ、“倭錦(やまとにしき)”。軽くしなやかな地風に、絵緯(文様を織り出す緯・・・

-

まるで織物のような細かな模様。これは、糸のように細くした竹を丁寧に手で編んで繊細に表現した竹細工です。タイのバンコク郊外、自然豊かな工房で女性を中心とした職人たちが、竹を細かく裂いたり、染めたりし・・・

-

格子模様が織り出された小千谷紬の地に、デフォルメされたボトルとシャンパンチェアーが描かれています。絵画の様に仕上げた筆使いと刺繍の陰影が美しい、九寸名古屋帯です。シャンパンのミュズレ(王冠)とワイヤ・・・

-

北村武資氏は1935年京都生まれ。京・西陣で得た高度な織の技術と現代的な感覚によって、織の造形に新たな地平を切り開きました。氏が織の世界に入って六十余年。羅と経錦、二つの人間国宝(重要無形文化財保持者)・・・

-

シンプルな舟形の台に、有松絞りの綿絽生地の花緒を挿げた桐下駄です。すっきりとした台と花緒の組み合わせはコーディネイトの巾が広く、浴衣や帯の色も選びません。ついつい後回しになりがちな小物ですが、洋装・・・

-

国の重要無形文化財として技術保存の指定を受け、織物の最高峰として愛される本場結城紬。数百年もの昔から糸を紡ぎ、絣を括り、機で織る。その長い長い工程の全てが、人々の手仕事によって受け継がれてきました・・・