トップページ > 商品紹介 > 相良刺繍付下着尺(華円文・灰黄緑)

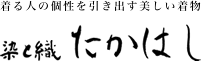

相良刺繍付下着尺(華円文・灰黄緑)

商品説明

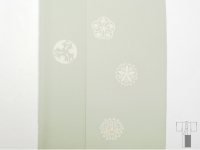

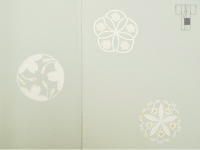

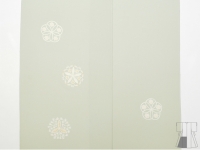

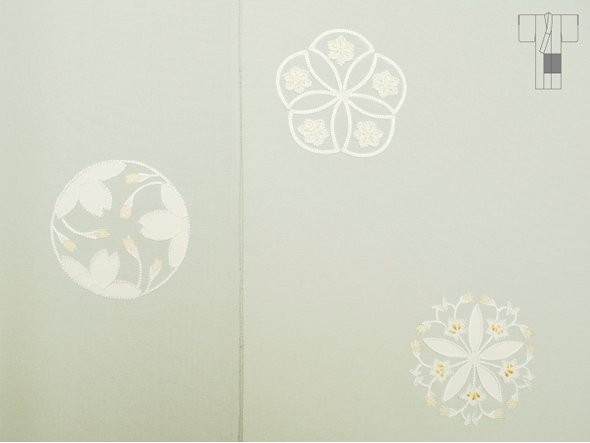

すっきりと…けれど単純な一色ではない灰黄緑(はいきみどり)の地色に、桜・梅・桔梗・柏をモチーフに描かれた華円文が、白上げの友禅と相良繍を主に描かれています。手刺繍が美しい、相良刺繍の付下着尺です。

長い時間をかけて磨かれてきた古典的な文様を、現代の感性を生かした構図と配色で表現しています。 下絵、糸目、繍、地染めなど、この付下に携わった一つ一つの職人の技量とセンスが窺える、非凡な仕上がり。よくみれば、1つ1つの華紋は金糸による繍などを組み合わせ、少しづつ異なる表情で仕上げられています。シンプルですが、しっかりとした仕事が醸し出す、奥行のある仕上がりです。

現代のフォーマルを考えるとき、やはり付下は欠かせない存在です。入卒や結婚式、パーティーや茶事など、現代のよそいきの席に幅広く対応してくれる付下。そして現代の街並みや洋装の方々と並んでも、気張り過ぎない“程よさ”が魅力です。まさに“出ず入らず”な一枚ではないでしょうか。

“引き算の美しさ”を感じられる、シンプルで上質な付下です。すっきりと薄色の帯から濃地の帯まで、幅広い帯を受け止めてくれる、柔らかな地色も魅力です。ぜひ色々な帯とのコーディネイトをお楽しみに頂ければと思います。

お召頂いたとき、“きもの”ではなく、“お客様”が一番引き立つように。“素敵ね”や“よく似合ってるね”そんな言葉を頂けるような着姿のお手伝いが出来れば幸いです。お手持ちの帯とのコーディネイトなどお気軽にご相談下さい。

*肩裄が長い方に広巾生地で…地色をご希望の色目に変えて…など別染めのご注文も承っております。お気軽にご相談下さい。

■色について

HP上の商品の色は可能な限り、現品に近づけてはおりますが、お客様のご使用のパソコン、OS、ディスプレイ(モニター)により色味が異なる場合がございます。何卒ご理解頂きますよう、お願いいたします。*パソコンで綺麗に表示されない場合、iphoneやスマートフォンからアクセスして頂くと、綺麗に表示される場合があります。

■ガード加工・紋入れなどについて

ガード加工・紋入れなどをご希望のお客様は、ご注文時に備考欄よりお申し付け下さい。その他お仕立てに関するご希望などもお気軽にご相談下さい。

■お仕立てについて

弊店にて検品後、弊店の基準に合格した国内の熟練の和裁士さんにお仕立てをお願いしています。袷仕立てをご希望のお客様は、ご注文時に八掛の色目(地色共・ご希望の色等)と、無地か暈しのご指示をお願いいたします。寸法のご相談などございましたら、お気軽にお申し付けください。

■お手入れについて

日常のお手入れは、汚れやすい衿・袖口や裾等の部分洗いで十分です。長期間の保存の前や、シーズン終りなどには、ドライクリーニングをお薦めしています。ご家庭での水洗いは出来ませんので、ご注意下さい。

■お手元での商品確認サービス

こちらの商品はお手元で実際の商品をご確認いただけます。尚サービスご利用には仮決済が必要です。詳細はオンラインショップをご覧ください。

■在庫について

実店舗でも商品を販売しておりますので、お申込み頂いても売り切れの場合がございます。先着順にご紹介いたしますので、何卒ご了承下さい。

相良刺繍付下着尺(華円文・灰黄緑)

- 【素材】

- 絹100%

- 【生地巾】

- 約39cm

- 【生地丈】

- 約12.5m

- 【価格】

- 売切御礼

この商品をみたお客様は、こんな商品もみています

-

「バスストップ」と名付けられた、国画会佐藤百恵さんの型絵染め九寸名古屋帯です。柔らかな勿忘草色(青みの強い水色)の地に、不思議な物語の想像が膨らむモチーフが描かれています。佐藤さんが師事された柚木沙・・・

-

落ち着きを感じる淡い砂色の地に、"雲取文"と名付けられた文様が織り出されています。手織りならではの柔らかな輪郭線が美しい、洛風林の八寸名古屋帯です。洛風林(らくふうりん)は、1954年創業者であ・・・

-

野村半平(のむらはんぺい)氏をご存知でしょうか。明治37年結城市で生まれた野村半平氏は、高等小学校を卒業後、結城紬の職人の道へ。戦中の奢侈禁止令から結城を守り、国の重要無形文化財指定に奔走した、まさに・・・

-

現在も様々な染織の技法が受け継がれる沖縄にあって、ひと際格調高い織物である首里織。元々は琉装と呼ばれる独自の衣装文化の中、琉球王朝時代の王族や士族など身分の高い人々の為に織られていたものです。沖縄・・・

-

織物の聖地、京・西陣。かつてはいたるところで機織りの音が聞こえ、帯地を中心に盛んに織物が生産されていました。しかし現在では、その多くが西陣以外の場所で、そして機械式織機によって生み出されています。&・・・

-

こっくりと…京友禅らしい深みのある黒地に、手描き友禅で「桜」が描かれた、塩瀬名古屋帯です。まず目に映るのは、タイコにたっぷりと描かれた桜。地色に映える黄色の挿し色に目を奪われますが、よく見る・・・