トップページ > 商品紹介 > 国画会 加藤富喜 九寸名古屋帯(緑草)

国画会 加藤富喜 九寸名古屋帯(緑草)

商品説明

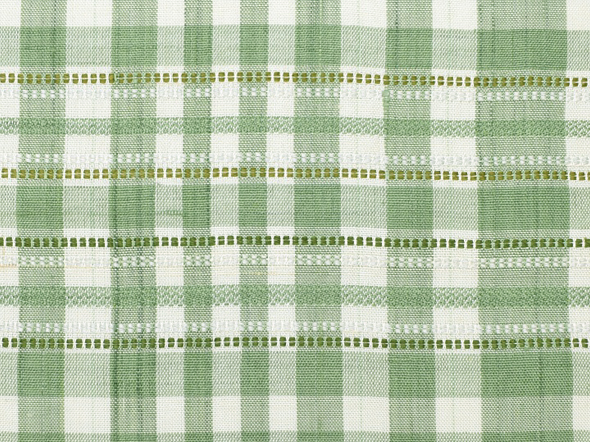

「緑草」と名付けられた、国画会 加藤富喜さんの九寸名古屋帯です。

加藤富喜さんは1972年生まれ。女子美術大学大学院を卒業後、毎年国画会へ出品。現在は国画会会員、そして母校の女子美術大学で非常勤講師を務められています。

加藤さんの作品との出会いは4年ほど前。初めて伺った国展で拝見した作品の印象が、今も強く残っています。日本で、特に呉服で染織と言えば、素材は絹や木綿、麻などが主流。国展の作品も染・織に関わらず、そういった素材で表現される事がほとんどです。

けれどその時の加藤さんの作品に使われていたのは、ウールのような素材。新鮮さを感じる素材と織が巧みに重なり、平面の織物に"奥行と立体感"が生まれていたのをよく覚えています。

それから毎年国展に伺うたび、楽しみに作品を拝見していますが、どの作品も、"温かく優しいけれど、芯に1本筋の通った力強さ"を感じさせてくれます。そして、織物でいて織物でないような、どこか異国情緒漂う空気を、加藤さんの作品は保っています。

そして、今回ご紹介する「緑草」と名付けられた九寸名古屋帯。

印象的な薄緑の濃淡で表現した格子を地に、所々"浮織"と呼ばれる技法で横段が表現されています。素材は絹ですが、国展の作品と同じように"温かく力強い"そんな加藤さんらしい存在感を感じさせてくれる仕上がりです。私の拙い文章では、ついつい堅苦しい表現になってしまいますが、「シンプルでいて、味わい深い」そんな素敵な帯地です。

柄付はタイコから手先まで全通で織り出されていますので、タイコ柄の苦手な方も安心してお締め頂けます。結ぶ位置を少しずらせば、横段の位置が変わり帯の表情が変化します。

小紋や紬、木綿などおしゃれ着に合わせて…お手持ちのお着物とのコーディネイトなどお気軽にご相談下さい。

■お仕立てについて

弊店にて検品後、弊店の基準に合格した国内の熟練の和裁士さんにお仕立てをお願いしています。帯芯の堅さや、寸法のご相談などございましたら、お申し付けください。

■お手入れについて

日常のお手入れは、部分的なしみ落としで十分です。長期間の保存の前や、全体の汚れが気になる場合は、ドライクリーニングをお薦めしています。ご家庭での水洗いは出来ませんので、ご注意下さい。

■色について

HP上の商品の色は可能な限り、現品に近づけてはおりますが、お客様のご使用のパソコン、OS、ディスプレイ(モニター)により色味が異なる場合がございます。何卒ご理解頂きますよう、お願いいたします。*パソコンで綺麗に表示されない場合、iphoneやスマートフォンからアクセスして頂くと、綺麗に表示される場合があります。

■お手元での商品確認サービス

こちらの商品はお手元で実際の商品をご確認いただけます。尚サービスご利用には仮決済が必要です。詳細はオンラインショップをご覧ください。

■在庫について

実店舗でも商品を販売しておりますので、お申込み頂いても売り切れの場合がございます。先着順にご紹介いたしますので、何卒ご了承下さい。

国画会 加藤富喜 九寸名古屋帯(緑草)

- 【素材】

- 絹100%

- 【生地巾】

- 約35cm

- 【生地丈】

- 約3.7m

- 【価格】

- 売切御礼

この商品をみたお客様は、こんな商品もみています

-

淡い白橡色(しろつるばみ)の地に、躍動感のある唐草文様が織り出されています。「金襴唐草」と名付けられた織楽浅野(しょくらくあさの)の名古屋帯。色彩を抑え、限られた色数から生まれる独自の世界観。糸使い、・・・

-

濃い墨黒の色目が新鮮な小町(千両)形の台に、灰色濃淡の小紋柄の花緒を挿げた桐下駄です。すっきりとした台と花緒の組み合わせはコーディネイトの巾が広く、浴衣や帯の色も選びません。ついつい後回しになりがち・・・

-

まるで織物のような細かな模様。これは、糸のように細くした竹を丁寧に手で編んで繊細に表現した竹細工です。タイのバンコク郊外、自然豊かな工房で女性を中心とした職人たちが、竹を細かく裂いたり、染めたりし・・・

-

「ベネチア唐草文」と名付けられた、洛風林の袋帯です。深みを感じる黒色の地に“唐草”をモチーフにした意匠。本歌ははっきりと分かりませんが、日本でも古くから愛されてきた唐草文様を、洛風林らし・・・

-

こちらは、きものsalon2020年秋冬号に掲載して頂いた商品です。現状は未仕立て(未仕立て)となっております。こっくりと…京友禅らしい深みのある黒地に、手描き友禅で大輪の菊が描かれた九寸名古屋帯です。・・・

-

北村武資氏は1935年京都生まれ。京・西陣で得た高度な織の技術と現代的な感覚によって、織の造形に新たな地平を切り開きました。氏が織の世界に入って六十余年。羅と経錦、二つの人間国宝(重要無形文化財保持者)・・・